Les scénaristes des séries Star Wars sur Disney+ lisent-ils Johann Chapoutot ? Probablement pas, mais…

L’épisode 10, saison 3 de la série Star Wars – The Bad Batch, intitulé Identity Crisis, délaisse un temps ses héros pour se concentrer sur les méchants. Ces méchants, ce sont l’Empire, et plus spécifiquement le Dr Hemlock.

Le Dr Hemlock est un nazi. C’est un nazi parce qu’il appartient à l’Empire Galactique, qui sont les nazis de l’espace depuis au moins 1977, mais cela se voit à sa coupe de cheveux, qui est une coupe de nazi.

Dans cet épisode, le Dr Hemlock a un problème. Il reçoit un coup de téléphone de son supérieur qui lui dit que sa branche ne donne pas les résultats escomptés et menace de lui couper les financements. Le docteur est bien embêté. Il ne peut plus faire confiance à sa scientifique en chef (il faut dire qu’il la tient en otage, ce qui perpendicularise un peu son angle alpha).

Par chance, son employée Emerie se propose de la remplacer. Hemlock s’apprête d’accepter et s’efface. Le reste de l’épisode est consacré à la découverte son nouveau travail par Emerie. Elle découvre que le fameux « Project Necromancer » – Projet Nécromancien, nom de bon augure, comme tout les noms de méchants – consiste à enlever des enfants sensibles à la Force. Emerie est donc en charge de leur faire des prises de sang tous les jours (je résume).

Tout cela est bien beau, mais quel rapport avec Johan Chapoutot, historien spécialiste du Troisième Reichi ? Eh bien, ce qui m’intéresse particulièrement dans cet épisode, c’est que – volontairement ou non – il met assez bien en scène les méthodes d’organisation du travail nazies qu’il explique dans son livre Libres d’obéir.

L’Empire, comme le Troisième Reich, n’est pas une structure absolument verticale dans laquelle l’Empereur Sheev Palpatine dirige tout lui-même, en gardant un œil sur tout depuis son trône sur Coruscant. Il n’y a pas non plus de « commissaires politiques » pour surveiller chacun. Non, Palpatine délègue. Plus particulièrement, il délègue la responsabilité. Le Gouverneur Tarkin est responsable de la gestion d’un secteur de la galaxie. Hemlock, sous ses ordres, est responsable de son projet. Emerie, en acceptant le job, devient responsable de la réussite du projet.

Et elle a plutôt intérêt que ça fonctionne. L’Empereur comme Dark Vador sont des dirigeants d’entreprise plutôt tatillons sur les résultats. Rappelez-vous la deuxième Death Star : il fallait que les travaux soient terminés à temps.

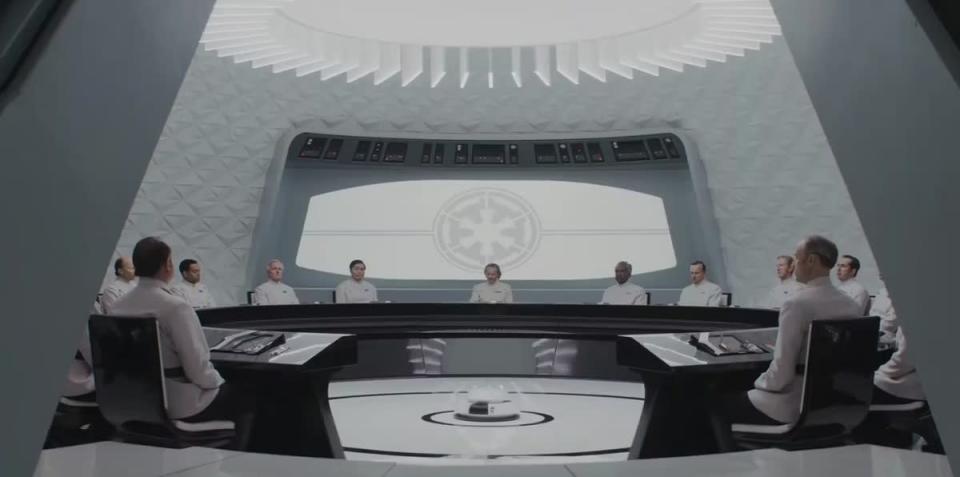

Emerie rend des comptes à Hemlock, qui tremble devant Tarkin, qui serre lui-même les fesses quand il fait son bilan trimestriel à l’Empereur. C’est un parfait exemple de « Aufragstatik », que Johann Chapoutot traduit par « management par délégation. »

Au sein de l’Empire, comme au sein du Troisième Reich, chaque chef de projet est responsable de l’accomplissement de ses objectifs, selon un calendrier et avec une certaine allocation de moyens financiers (rappelez-vous le coup de bigot de Tarkin) mais aussi… en ressources humaines, en l’occurrence les enfants sur lesquels Hemlock fait exécuter ses expériences, dont on peu user sans remord.

C’est la continuité, écrit Johann Chapoutot de la « tactique par la mission » développée par l’armée prussienne au début des années 1806 : « les ordres devaient être vagues et généraux, se borner à fixer des objectifs […] : libre à celui qui le recevait de choisir la voie, le moyen et la méthode adéquats. » Pour Emerie, « réussir sa mission [est] attendu, échouer [trahit] la défaillance personnelle de [celle] qui [n’arrive] pas à l’accomplir.

L’Empire n’est pas seulement un système de responsabilité en poupée russes. Comme montré dans une autre série, Andor, les chefs de secteurs sont non seulement responsables (surtout de leurs échecs, puisque les supérieurs s’attribueront les réussites), mais aussi en concurrence les uns contre les autres pour de l’avancement. Ainsi, les chefs de secteur du Bureau de Surveillance de l’Empire se tirent la bourre entre eux pour gagner en avancement, en responsabilité mais aussi en tranquillité.

En effet, plus on est haut dans la hiérarchie de l’Empire/le Troisième Reich, moins on a de chances de se faire remercier à la Vador.

Tout cela serait assez anecdotique si Libres d’obéir n’était pas un ouvrage portant sur l’histoire des méthodes de management des entreprises dans la deuxième moitié du XXe siècle et notamment sur le travail du Docteur Reinhard Höhn (1904-2000), Öberfurher de la SS puis fondateur en 1956 de l’‘Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft (Académie des Cadres de l’économie de Bad Harzburg), école de management très renommée en Allemagne jusqu’à sa fermeture en 2001. Elle aura formé quelques 600 000 cadres.

Alors, les scénaristes de The Bad Batch ou Andor lisent-ils Johan Chapoutot ? Probablement pas. La référence au Troisième Reich dans Star Wars n’est pas neuve, mais elle est souvent restée visuelle, je dirais même esthétique. Habiller l’Empire en nazis était le meilleur moyen pour éviter le doute : ce sont vraiment des méchants. Seulement, ces échos-ci sont nouveaux. Voilà que Star Wars, sans le savoir peut-être se met à les montrer véritablement Agir en nazi (titre d’un autre livre de Chapoutot.

Si je voulais pousser le raisonnement, je remarquerais que ces scénaristes, ces producteurs, ces gestionnaires, sont elleux aussi soumis à des objectifs, à des missions et des projets dont ils et elles sont comptables face à des gestionnaires supérieurs à eux. Mais, pour éviter qu’on ne m’accuse de dire qu’il y a quelque chose du Troisième Reich dans le fonctionnement de la multinationale Walt Disney, je vais rester tranquille dans le royaume chaud et confortable de la prétérition.